第2章 会津異聞

−歴史の町「会津・喜多方」−

江戸末期から明治にかけて会津には、かつて経験したことのない多くの苦難が襲いかかった。難問を前にして苦渋に満ちた決断や、それにより惹起された歴史の悲劇は語るに躊躇するほど凄惨さを含んでいるのだが、そこに触れなければこの旅の画竜点睛を欠くことになりかねない。勇気をふるいおこしてその歴史を紐解いてみた。

第1部 会津の歴史

<徳川親藩>

| 会津城は南北朝末期1384年の芦名氏の築城が開祖だが、その後伊達氏、蒲生氏、上杉氏、加藤氏と戦乱の世を永らえる。徳川治世になり三代将軍家光の命により、二代徳川秀忠の庶子(嫡子の反語)で家光の異母弟・保科正之が統治に当たり、彼が実質的な藩祖となった。その後「松平」に改名し連綿として9代続き、幕末の戊辰戦争で敗れた松平容保候で終焉を迎える。(正確には10代・喜徳の家督相続後) |

藩祖・保科正之以来の家法は「徳川への忠勤を尽くすべし」。他の大名とは成り立ちが違うのだから、徳川親藩としての自覚とプライドをもってことに処すべしという家訓である。この家訓が結果的に幕末の混乱期に自縄自縛の作用を働かせ、会津の悲劇を生んだと解釈することもできる。

<京都守護職>

時はペリーの来航を期に日本全体が開国か攘夷かで大揺れに揺れた維新前夜、京都では政変が激化、テロが横行していた。都の治安を憂慮した幕府は会津藩に京都守護職の白羽の矢を立て、固辞する容保を説得。藩邸は衆を集め審議を尽くした結果、結局受け入れざるを得ず、文久2年(1862年)8月容保は京都守護職に就任、1000名の兵を率いて入京する。会津藩の悲劇はここに始まった。

| 翌年、薩摩の島津久光に続いて長州藩主・毛利敬親、土佐藩主・山内豊範が入京、尊皇攘夷派は安政の大獄の報復を開始していた。当初融和策を取った容保も赤裸々な反抗に堪忍袋の緒を切った。本心ではない密偵を使い、また傘下の新撰組・京都見廻組を駆使して武力による取締りを強化する。 |

結果的には後の恨みを倍化させることになるのだが・・・。

| 一方朝廷の奥は権謀術数の世界で、いつの時代にもいた奸臣が魑魅魍魎のように跳梁跋扈し混乱のきわみ。そんな中で佐幕派の孝明天皇は、容保に「枢機を依頼すべき愛臣」と全幅の信頼をおいていた。天皇の仲立ちもあり、元治元年7月19日(1864年)の禁門の変で会津は薩摩とともに会薩同盟を結成、過激派の長州を追放し、公武合体による幕政改革がなるかに思われた。 |

しかし続いて起こる長州征伐に参謀として出陣した西郷は長州と和解し、倒幕側に変節してしまう。会津にとってみれば、味方に背後から切りつけられたようなもので、会津人の薩摩への激しい怨念はここから始まる。

余談だが、明治10年の西南戦争に徴募・参戦した旧会津藩士300余名はここぞとばかりに奮戦し、遺恨を晴らしたという。

余談だが、明治10年の西南戦争に徴募・参戦した旧会津藩士300余名はここぞとばかりに奮戦し、遺恨を晴らしたという。

そして慶応2年(1866年)12月、突如孝明天皇が崩御し、事態は急変した。(討幕派の岩倉具視による毒殺説あり)

これにより幼帝をかかえる討幕派が以後の主導権を握ることになる。慶応3年(1867)10月14日に大政奉還がなされて、徐々に幕府の潮は引いていく。

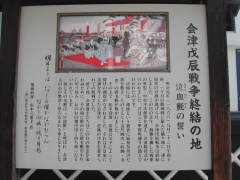

<鳥羽伏見の戦い>

| 激動する時局は慶応4年(1868年)正月3日の鳥羽・伏見の戦いに突入する。 薩長の兵力はせいぜい5000に対し、徳川慶喜率いる幕府軍は3倍の戦力を擁していたが、結果は惨敗となった。 |

このことを歴史の流れの必然といえばそれまでだが、幕府軍は負けるべくして負けたと思う。

薩長の圧倒的な火砲を無視して無謀な白兵戦を展開、いくら尚武の気風の中で勇猛さを磨いたからといって飛び道具に勝てるわけがない。

頭脳戦でも負けていた。岩倉具視や大久保利通は朝廷に楔を打ち、錦旗の御旗を手に入れた。詔勅や宸翰が大きくものをいう時代、これにより幕府軍は朝敵の烙印を押されてしまった。さらにそれまで将兵を鼓舞していた将軍・徳川慶喜が(朝敵になることを恐れ)突然変身し、容保や松平定敬などを従え軍艦で江戸に逃げ帰ってしまった。残された兵隊の狼狽はいかばかりであったか。

(余談 浅田次郎の「壬生義士伝」の出だしは確かこのあたりであった)

これを契機に幕府軍は雪崩を打って敗走し、会津や東北諸藩(奥羽越列藩同盟)は次第に追い詰められていくのだが・・・。

<会津対長州>

勢いに乗る薩長・西軍(あえて官軍・倒幕軍とはいわず)は、圧倒的兵力をもって進軍する。

さて、長州には長州の歴史と論理がある。

| 長州毛利には、関が原以来の徳川に対する積年の怨恨と臥薪嘗胆がある。加えて安政の大獄における仕打ちや京都守護職の取締りに対する反感も尋常ではなく、会津は大いなる恨みを買っていた。話し合いによる解決が受け入れられる余地はなく「会津を倒せば、敵は総崩れになる。敵は会津にあり。」が西軍の合言葉となり、徹底的な会津討伐作戦が開始された。 (逆に薩摩と会津は、同じような純粋培養の質実剛健な尚武の気風を持ち、もともと家風が似ている。商業的な功利主義と実利主義の風潮の長州とは明らかに異なる。それなのに歴史の歯車は薩長を組み合わせてしまった。) |

<悲劇の藩主・松平容保>

東北列藩同盟も名目参加の藩は簡単に裏返り、あるいは降伏し、徐々に追い詰められ、会津もついに落城を迎えた。一ヶ月の勇敢な反抗であったが、圧倒的な兵糧の敵には応戦もかなわず、降参となった。

敗者は常に惨めなものである。

飯盛山で自刃した白虎隊の少年たちのみならず、悲しい逸話を多く残した。武士の魂を持っていたがためにいっそう悲壮感はつのる。死して名を残すか、生きて恥をさらすか、幾多の武士の葛藤があった。詳細の記述は別の機会にしたいと思う。

飯盛山で自刃した白虎隊の少年たちのみならず、悲しい逸話を多く残した。武士の魂を持っていたがためにいっそう悲壮感はつのる。死して名を残すか、生きて恥をさらすか、幾多の武士の葛藤があった。詳細の記述は別の機会にしたいと思う。

<マニュアル・ガイドさん>

「会津若松鶴ケ城」にはボランティアのガイドさんが待機していて、希望すれば丁寧に歴史のあれこれを説明してくれる。枕詞の「どちらから来られましたか?」と挨拶交換のあと、初めての訪問者にとってわかりやすい初歩的な解説をしていただいた。

土井晩翠「荒城の月」のいわれ、城内の茶室「麟閣」のこと、走長屋や鉄門の役割、戊辰戦争の英雄の話などなどだが、「荒城の月」記念碑跡では「みんなで歌いましょう!」「サンハイ!春高楼の花の宴・・・♪♪♪・・・」と昔の唱歌を歌わされてしまった。驚き。これもガイドさんの個性というやつでしょうか?

<新米の語り部>

もう一つ楽しかった話。「会津の語り部」という小屋があって、その中でこれも何人かのボランティアの女性が会津民話を地元言葉で語ってくれる。「どうぞ、聞いていってくださいな。」と勧められて、嫌いではないから少しのつもりで覗いてみた。妙齢な女弁士は朴訥な会津弁で、一所懸命語りかけてくれた。さぞかしベテランと思いきや、話が進むにつれところどころつかえ、やり直したりしている。これは(昨年訪ねた岩手・遠野とは違うな)とそれとなく感じた。

終わったあと、件の女性をつかまえて質問をしてみた。照れくさそうに「まんだ、語り部暦3年だから、うまくしゃべれねえんだ。」と正直に告白。「上手になるために風呂の中で一人で練習したり、孫を相手にやっているんだけどなかなか・・・これも慣れないと簡単にはうまくできない」「上手な人のCDを聞いて練習もする」など、なかなかにご苦労をしながら熱心に取り組んでいる様子をお聞きして、微笑ましさすら感じた。

ネタを確保する意味から、他の東北地方の民話を会津弁に翻訳する作業も進めている由、これって盗作ってこと?でも大目に見てあげて欲しい。

愛すべき伯母様たちの取り組みに栄光あれと願ってやまない。

<蒲生氏郷の残したもの・・・>

前述のように会津は五つの世紀にわたって七氏の時代をくぐることになったのだが、それぞれに偉大な足跡を残している。今回特に感じたのは39歳と早世した蒲生氏郷が残した文化的遺産のこと。

< 酒 >

会津は酒どころでもある。

会津酒造の歴史はおよそ400年前、秀吉の命により入封した蒲生氏郷が醸造の技術者を関西から招き酒造りを行ったことに始まる。気候風土が酒造に適していたこともあって、たちまちのうちに会津の酒造りは広まり、地場産業としての地位を確立した。

本格的に清酒がつくられるようになったのは江戸時代の中期頃だが、現在会津地方には40を超える蔵元が技術の研鑚を重ね、日本を代表する地酒の名醸地として競い合っている。

四方の山々に源を発する河川が会津盆地に豊富で良質な伏流水をもたらし、更に、肥沃な土壌は上質な酒米を産出する。これらの原材料は杜氏など造り手の情熱や技術、科学的管理により、芳醇な香り漂う最高の銘酒に生まれ変わる。

四方の山々に源を発する河川が会津盆地に豊富で良質な伏流水をもたらし、更に、肥沃な土壌は上質な酒米を産出する。これらの原材料は杜氏など造り手の情熱や技術、科学的管理により、芳醇な香り漂う最高の銘酒に生まれ変わる。

立ち寄った酒蔵歴史館は鶴ヶ城のすぐ近くにあって、白虎隊隊長・一ノ瀬数馬邸跡に建造された白壁の美しい蔵であった。そこに隣接する宮泉醸造は意外と新しい蔵元で、わたしは自家用に辛口の「鬼殺し」と「濁酒」を買い求めた。ついでに試飲した味噌汁がおいしかったので、米麹の入った味噌も適当量購入。

<茶の湯>

さて前出の蒲生氏郷は茶人としても一級で、千利休・七哲の中でも筆頭格の存在であった。利休が秀吉の逆鱗に触れ切腹し、千家が茶の湯の世界から追放された折、氏郷は利休の茶道が途絶えるのを惜しんでその子・少庵を会津にかくまい、徳川家康とともに千家復興を秀吉に働きかけた。結果的にこのことが今日の千家繁栄の原点となった。

文禄3年(1594)秀吉から「少庵召出状」が出され、小庵は京都に帰って千家を再興し、千家茶道は一子、宗旦(そうたん)に引き継がれた。

この宗旦が千家中興の祖といえるのかもしれない。かれは祖父・利休と権力者・秀吉とのはかない関係を自分の目でみていた。したがって生涯仕官せず、誰におもねることなく一生を送った。そののち宗旦の3人の息子たち(宗左、宗室、宗守)によって表、裏、武者小路の3千家が興され、今日の茶道隆盛の基が築かれることになったのである。

会津の茶道はこのときから格式を持って連綿と続くことになる。

「鶴ヶ城」の一角を占める茶室「麟閣」は少庵のために氏郷が建てたといわれており、戊辰戦争の戦火の中でも類焼を免れ、平成2年に現在の場所に移築された。

「鶴ヶ城」の一角を占める茶室「麟閣」は少庵のために氏郷が建てたといわれており、戊辰戦争の戦火の中でも類焼を免れ、平成2年に現在の場所に移築された。

< 銘 菓 >

会津には、郷土色濃い銘菓もある。茶道が盛んになったことにより、趣向を凝らした菓子がつくられるようになった。その老舗の菓子屋「上菓子司 会津葵」に立ち寄って、「葵餅」を求めた。

葵祭・裏千家・葵餅といえば京都が本場で、上賀茂神社前「神馬堂」の葵餅(名物の葵餅は粒あんを餅でくるみ、焼上げてある)が有名だが、会津の葵餅も個性的なオリジナルの風味でがんばっている。

伝統和菓子の代表格といえば名古屋の「外郎」、関東の「湯べし」だが、それらに似て非なる会津の「葵餅」は黒糖をベースに会津特産「胡桃」がはいった生菓子で、ふんわりとした食感は口の中で上品な甘みが広がり、わたしは好きになった。

< 漆 器 >

もうひとつ蒲生氏郷の残したもの、それは会津漆器。

もうひとつ蒲生氏郷の残したもの、それは会津漆器。

この漆器がつくられるようになったのは室町時代以前だが、氏郷はこれに目をつけ本格的な産業として取り込んだ。あくまでわたしの推測だが、全国の産業に詳しいこの為政者は国を富ませるための施策をあれこれ考えたに違いないし、実験もしたことだろう。その中からしっとりした気品のあるこの漆器が残った。もちろん為政者の功労だけでなく、時代の変遷の中で手から手へ受け継がれた工匠の技が背景にあったことは言わずもがなである。

今では伝統に新技術を加えて全国屈指の漆器産地として国内外より高い評価と幅広い需要を集めている。(これは宣伝文句)

蒲生氏郷が残した遺産はかように多く、こういった情報を拾い集めてみると、わたしには彼は会津の恩人と思えてならないのである。氏郷候には失礼だが、さしずめ新製品開発に熱心なベンチャー企業の社長というところだろうか。

![]()

第3部 喜多方から日本海へ

<ラーメン>

喜多方はラーメンと蔵の町である。

市内のラーメン屋の数は120軒を超えるというから、小さな町の地図をラーメン屋さんで点描すると地図が真っ黒く塗りつぶされるほどである。

その中でどこがおいしいかという評価はたいへんに難しい。雑誌やWEBサイトがまじめにランキングを発表したりしているが、おいしいか否かは個人の好みや、その日の体調によって欲求が変化するので、一概に信用するのはいかがなものか。スープ味のこってり系、さっぱり系の別、出汁の材料は魚系か肉系か、麺は細麺か太麺か、ストレートか縮れか・・・・・。

その中でどこがおいしいかという評価はたいへんに難しい。雑誌やWEBサイトがまじめにランキングを発表したりしているが、おいしいか否かは個人の好みや、その日の体調によって欲求が変化するので、一概に信用するのはいかがなものか。スープ味のこってり系、さっぱり系の別、出汁の材料は魚系か肉系か、麺は細麺か太麺か、ストレートか縮れか・・・・・。

たまに訪問して自分の好みを探し出すのは至難の業と思う。

市内の狭い一方通行の道路を回りまわってたどり着いたのは「あべ食堂」。案の定、同類の客が列を作って並んでいた。奥の座敷で待つこと30分、平うちの縮れ麺が出てきた。スープは魚系(にぼし)と豚骨のブレンド。

味は普通。驚くほどに美味しいとは感じなかった。いまやもっとおいしいラーメンは限りなくある。水準はいっているものの期待が大きかっただけに、正直言ってがっかりしたのが本音。本場に来れば東京の喜多方とは違った「喜多方」が食べられることを期待してきたのだが、むしろ甘えが許されない激戦区の東京「喜多方ラーメン」のほうが力は上なのでは・・・。この結論はどんな料理に関しても言えること。東京人の評価は厳しい。

< 魂 >

昭和61年(1986年)、仕事で会津を訪れた際、さる老齢の柔道家にお会いした。講道館6段の師範は熱っぽく日本の柔道の将来について語ってくれた。今の日本にない質実剛健の気風を肌で感じたが、今回の訪問でも(ああ、かわっていないなあ)と、それとなく感じて安心した。武士は維新をもって滅んだとしても当然その魂は残っている。

その魂が戦争を誘発するのは避けなければいけないが、自己を鍛錬して厳しく律する精神は見習わないといけない。

道徳心も倫理感も希薄になっている現代だからこそ・・・。

さあこれで会津とさようなら。

喜多方から阿賀川に沿って山間の村を抜け、西会津インターから越後・長岡に向かった。

<続く>

第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章

関連「会津・山川健次郎」へ

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved